宝塚 外構・庭・駐車場工事の記事一覧

ガーデンリフォームでお手入れの手間を軽減

2025-10-31

以前に外回りの植栽スペースの改修をさせていただいたお庭。

季節ごとに花が咲く様子をフロントガーデンと呼んでお客様も長年楽しんでくださっていたのですが、年齢やライフスタイルの変化に伴い、もう少し楽に維持できる形へ改修したいとのご相談をいただきました。

まずはシンボルツリーを残していったんすべての低木、宿根草を撤去し、その中から比較的維持管理がしやすいものを再度植えなおして植栽の量を大幅に削減。

残りのスペースは防草シートを敷いた上で砂利とグリ石敷きですっきりと仕上げました。

既存部となじみやすいナチュラルな色調の砂利やグリ石は雨にぬれると少し表情が変わり、その様子をお客様がとても気に入っていると喜んでくださっています。

移植した植物は季節柄そろそろ休眠に向かう時期ですが、来春には芽吹いて石となじんだ美しい姿を見せてくれることと思います。

昨今「庭じまい」などと言われ、こういったご相談は増えています。

植栽のボリュームは多ければ多いほどいいというわけではなく、少ない量を効果的に見せるのもまたひとつの方法です。

できるだけストレスなく、それぞれのご家庭のスタイルに合った形でお庭を楽しんでいただけるといいなと思います。

バラの季節 ‐グリーンテリア 芦屋‐

2025-05-17

一年で最も花や緑が美しい季節がやってきました。

仕事で訪問する住宅街のお庭がどこもきれいでつい見入ってしまいます。

そんなよい季節の最中、昨年つくらせていただいたバラの庭のお客様より、

「今週あたりバラが最高にきれいにみられると思うからお花見いかが?」とお誘いをいただきました。

少し前にお手入れに伺った際も少し咲き始めていて楽しみにしていたところでした。

伺ってみると、色とりどりのバラがあふれるように咲いて、夢のような光景が広がっていました。

そして、そこら中からただようティーやダマスクなどのいい香り。

↑色彩、形、サイズなどそれぞれ個性豊かなバラたち

ひとつひとつ見ていても、全体を見わたしてもため息が出るような美しさです。

冬の間の必要な処置から、現在も花ガラ摘みなど毎日のように丁寧にお手入れしてくださっているとのこと。

施主様の日々の努力の結果が素晴らしい形となっていて、私たちもとても幸せな気分になりました。

お庭を大切に育てていただきありがとうございます。

年々美しくなっていくお庭をこれからも楽しみにしております。

たべられません ‐グリーンテリア 芦屋

2025-02-14

立春を過ぎたとはいえ、寒い日が続いています。

庭に出るのも億劫になってしまいそうですが、春を迎える前にしておきたい作業や、お庭の隅々までよく見える時期だからこその発見もあったりするものです。

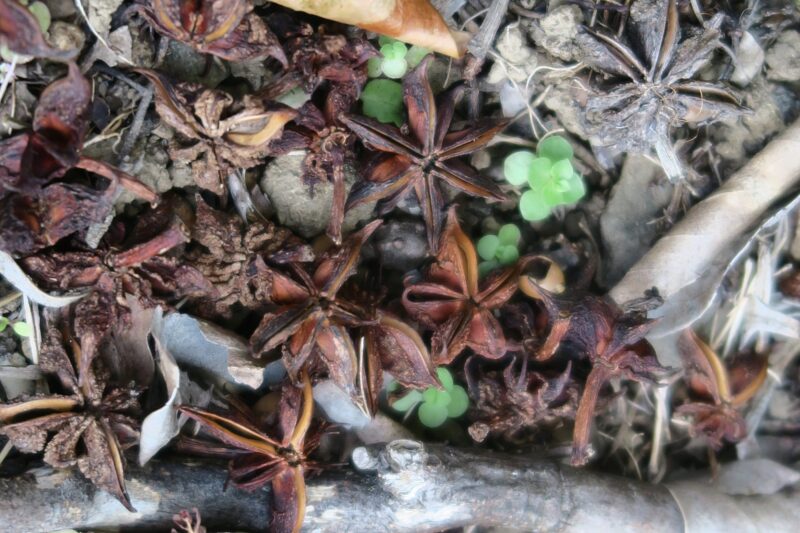

そんな寒い季節、祖母の家の裏庭でこんなものをみつけました。

これは八角?

ではなくシキミ(Illicium anisatum)の実。

シキミの実は食べれば死ぬ可能性もある猛毒です。

中華料理の香りづけなどで使われるスパイスの八角は同属のトウシキミ(Illicium verum)の実で、こちらは毒性がありません。

よく似た姿から間違えられることがあるそうで、誤食事故も起きています。

そしてこちらは以前に六甲山で出会ったシキミの花。

六甲山地では比較的よくみられる木で、間もなく訪れる春がこの花の咲くころです。

シキミは仏事に使われることから花や実よりは枝葉のほうがなじみがあるという方も多いかもしれません。

実だけではなく根も葉も枝も全て有毒で、仏事に使われるのはこの毒が邪気を払うという意味もあるのだとか。

同属で見た目もそっくりなのにかたや食用、かたや猛毒とはややこしい話ですが、シキミがこの辺りではよく見られる木であるのに対して、八角の採れるトウシキミは日本には自生しません。

庭木や公園樹として植えられるようなものでもなく、日本の野山や里でこのような木の実をみつけたら、それはまず間違いなく猛毒のほうです。

拾っても絶対に食べてはいけません。

プライベートローズガーデン ‐グリーンテリア 芦屋

2024-11-30

鳴尾御影線のケヤキ並木が美しい季節となりました。

先日、たくさんのバラを植える仕事をさせていただきました。

最初にご相談をいただいて伺ったのが夏の盛りの頃。

そこからなかなか訪れない秋を待って待ってようやくの工事でした。

もともとは広々とした芝生のお庭。

まずは芝生を撤去し、レンガで見切ってバラを植えるためのスペースをつくっていきます。

しっかり土壌改良して有機質の元肥を入れ、25本あったバラを綿密に立てた計画に沿ってレイアウト。

全員トゲで傷だらけになりながらもなんとか無事に植え込みを終えることができました。

まるでバラ園のような仕上がりにバラが大好きなお施主様もとても喜んでくださり、今から来年のバラのシーズンを楽しみにしてくださっています。

完成したバラの庭の様子は施工事例をご覧ください。

土佐か日向か ‐グリーンテリア 芦屋

2024-03-19

まだまだ風が冷たいですが、日差しはすっかり春。

サクラの開花が待たれる季節となりました。

ちょうど今頃の時期、サクラに先駆けて春を告げる花ヒュウガミズキ(Corylopsis pauciflora)とトサミズキ(Corylopsis spicata)

同属で少し似ていますが、小さな花が2~3個連なるのがヒュウガミズキ(左)、5~8個くらい連なってブドウの房のようになるのがトサミズキ(右)です。

その特徴のとおりヒュウガミズキの種小名 pauciflora は「花が少ない」の意。

個人的にはややコンパクトに育ちやすいヒュウガミズキをよく植栽に入れます。

株立ちの樹形が美しいバランスをつくり、まるい葉の形はよいアクセントになります。

ちなみにトサミズキはその名のとおり高知の山地など四国出身ですが、ヒュウガミズキは日向には自生しないそうでその名の由来は諸説ありながらも謎。

決して派手な花ではありませんが、落葉樹が芽吹く前、まだ他の花の少ない頃にぽつりぽつりと咲く淡い黄色はよく目につき春の訪れの喜びをもたらしてくれます。

2023年外構造園庭工事 -グリーンテリア芦屋

2023-12-01

早くも2023年最終月、12月になりました。

休み前までまだまだ仕事は続きますが、今年もたくさんのよい出会いをいただき、色々な工事をさせていただきました。

ありがとうございます。

ラスト1ヶ月、みなさまに気持ちよく新年を迎えていただけるようきっちり仕事を納めたいと思います!

ちなみに、このたびグリーンテリアのwebサイトが少~しだけ新しくなりました。

どこが?!って思われるかもしれませんが、ちょっと見やすくなっていると思います(^^)

ピンクのスモーク ‐グリーンテリア 芦屋

2023-11-20

こちらはいつかの鳥取県 湖山池ナチュラルガーデン

ポールスミザーさん監修、秋はバラの実や様々な種類のオーナメンタルグラスが美しい庭です。

中でもこの日特に目をひいたのが一番手前、ピンクのかすみのような穂が美しいミューレンベルギア・カピラリス(Muhlenbergia capillaris)

北米出身のネズミガヤの仲間でミューリーグラス、ピンクミューリーなどと呼ばれることもあります。

オーナメンタルグラスやナチュラリスティックガーデンの流行に伴い人気が高まっているようで、パブリックな植栽スペースなどでよく見かけるようになりました。

暑さ寒さに強くこのあたりの平地でも育てやすいのですが、写真のとおりそこそこ大きくなります。

そして、ある程度大株に育てるほうがこの植物のよさ、スモークのような美しさが生きるのではないかと思います。

株が小さいうちもちょろちょろ穂は出ますがまばらでピンクの色も感じにくく、イメージしていたのと違うと感じられるかもしれません。

残念ながら花期はあまり長くなく、穂の上がっていない時期は雑草みたいと言われてしまうこともありますが、常緑でまさにオーナメンタルな草姿もまた魅力のひとつ。

そんなわけで植え場所など検討は必要ですが、花の少ない時期に彩を添え、他の植物とは一風変わった趣を醸し出してくれる注目のグラスです。

完結 ‐グリーンテリア 芦屋

2023-10-03

郷里高知県出身の植物学者、牧野富太郎博士がモデルとなった朝ドラ「らんまん」が完結となりました。

フィクションながらも日本の植物学の黎明期にまつわる様々なエピソードは史実にある程度基づいていてとても興味深く、

物語としても全編通して静かながらも泣けたり笑ったり心揺さぶられる美しいストーリー。

印象的ですてきなカットや台詞がたくさんありました。

地元高知の盛り上がりはもちろん、植物採集や講演などで日本全国にその足跡が残っていることから

各地の様々な施設やメディアで特集が組まれ、植物園ブームも起こり、

道端の草花に目をとめるようになったというような声もよく聞かれます。

そういった流れも含めてこの半年間とても楽しませていただきました。

こういった先人の皆様の悲喜交々の先、今日ではスマホをかざすだけで植物名が分かってしまうすごい世の中となりました。

名前を知るとその植物に対する認識はきっと以前とは違ったものになるでしょうし、そこから得られる情報もまた広がります。

これらが一過性のもので終わることなく、引き続き多くの人が植物にそして高知にも興味を持ってくれるといいなと思います。

2023年の営業を開始しました ‐グリーンテリア 芦屋

2023-01-05

荒地の盗人 ‐グリーンテリア 芦屋

2021-10-29

物騒なタイトルとなってしまいましたが…

この時期、現場で起こりがちな事象

ワンちゃんのお散歩や公園で遊んだあとなどに同様の体験がおありの方もおられるのではと思います。

この小さな枝豆のような三角の集まりはアレチヌスビトハギ(荒地盗人萩)という草の実。

いわゆるくっつき虫の中でも細かくてくっつく力が強いやっかいなやつのひとつです。

ひどいときは職人さんの作業着全身にびっしりなんてことも。

人や動物にくっついて遠くまで運んでもらい仲間を増やす彼らの生存戦略なわけですが、

何かを盗るわけではないので「ヌスビト」の名はいまいちしっくりこない気がします。

この実がつく前に咲くピンクの花はハギに似て意外とかわいらしく、こんな花植えてたかしら

と雑草と気付かずにお庭で大切に育ててしまうケースがよくみられます。

私が子供の頃はヤエムグラやオナモミなどくっつき虫で服に絵や文字を描いて遊んだりしたもので、

かわいいお花を観賞して子供さんとくっつき虫遊びを楽しみたいという方は育ててみるのもありでしょう。

ただ、知らずに育ててしまった場合はデリケートなニットや毛足の長いペットにくっつくとなかなか後が大変。

繁殖を避けたい場合は

ご自宅のお庭で植えた覚えのないハギのような花を見つけたら花が終わらないうちに撤去して実をつけさせないこと。

外出先でくっついてきたらお庭の中で落とさないように処分すること。

以上が鉄則です。

そんなわけで、襲い来るくっつき虫に怯むことなくグリーンテリアは本日も元気に稼働中です。